2022年西藏文物考古成果公眾分享報告會

4月2日—3日,,西藏自治區(qū)文物保護研究所舉辦了“2022年西藏文物考古成果公眾分享報告會”,,回顧和總結(jié)2022年度西藏文物考古工作新進展、新成果,。此次報告會以線上和線下結(jié)合方式進行,,有近200名專家學(xué)者和業(yè)務(wù)人員參與,,41名學(xué)者向大會展示交流了相關(guān)科研成果。中國藏學(xué)研究中心當(dāng)增扎西,、楊鴻姣,、魏文三位學(xué)者與會交流。本篇文章是大會系列報告之三,。

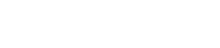

20.西藏札達普日寺藏古藏文寫卷及其插圖的調(diào)查與初步研究

熊文彬 四川大學(xué)中國藏學(xué)研究所 教 授

2021年7月,,由四川大學(xué)中國藏學(xué)研究所、考古文博學(xué)院和西藏文物保護研究所等單位組成的國家社科基金重大項目課題組對西藏札達縣普日寺文獻遺存進行了調(diào)查,。初步調(diào)查和研究顯示,,普日寺現(xiàn)存122函文獻由寫本和刻本組成,,但以寫本為主,其中部分寫本配置有彩繪插圖并題寫有寫經(jīng)愿文和跋記,。時代從11世紀一直延續(xù)到18世紀左右,;內(nèi)容主要為佛經(jīng),顯宗和密宗經(jīng)典兼而有之,。其中不同譯本和重要愿文的發(fā)現(xiàn),,不僅填補文獻記載的缺失,而且為寫本及其彩繪插圖的斷代,、阿里地區(qū)的譯本,、寫本及其插圖與政治、經(jīng)濟,、社會和信仰等方面之間的關(guān)系,,尤其是古格王國與傳統(tǒng)阿里其他小王國之間的關(guān)系的研究都提供了重要的實物資料,具有重要的學(xué)術(shù)價值,。

21.四川石渠松格嘛呢石經(jīng)城石刻圖像解析(線上)

張長虹 四川大學(xué)中國藏學(xué)研究所 教 授

四川石渠松格嘛呢石經(jīng)城是全國重點文物保護單位,,故宮博物院和四川省文物考古研究院于2006年發(fā)表了調(diào)查簡報,對松格嘛呢石經(jīng)城的基本情況進行了介紹,,對嘛呢石的內(nèi)容進行了采樣分析,,是迄今關(guān)于該石經(jīng)城最為全面的資料公布。在此基礎(chǔ)上,,講者對松格嘛呢石經(jīng)城四面墻體神龕中的石刻進行了較為全面的資料采集和圖像辨識,、統(tǒng)計分析,考察該石經(jīng)城石刻圖像的內(nèi)容和特點,,并與附近巴格嘛呢石經(jīng)墻,、穆日嘛呢石經(jīng)墻的石刻進行對比研究。松格嘛呢石經(jīng)城的石刻圖像反映出寧瑪派與格薩爾文化相結(jié)合的特點,,是藏傳佛教本土化,、中國化的生動反映。

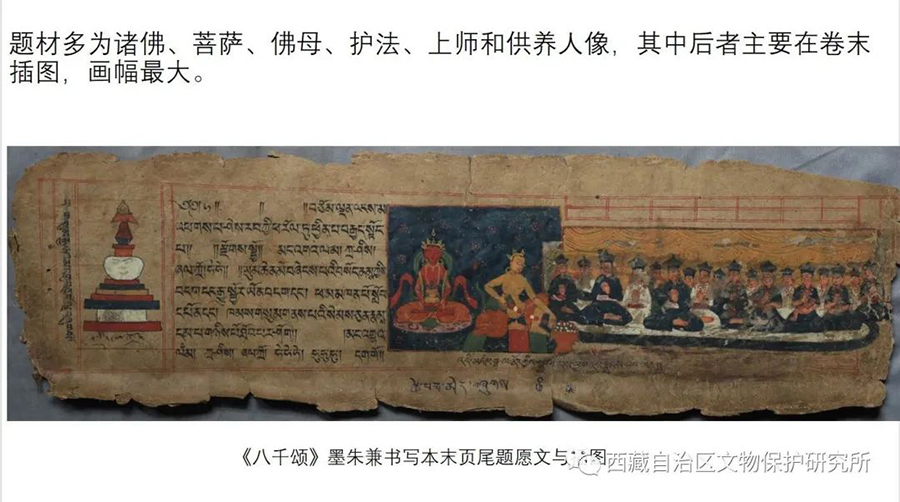

22.圖解類壁畫的圖像解讀:

以元代夏魯寺措欽大殿回廊四臂觀音壁畫為例(線上)

當(dāng)增扎西 中國藏學(xué)研究中心 研究員

清華大學(xué)中國西南地區(qū)瀕危文獻研究中心 特邀研究員

夏魯寺措欽大殿回廊內(nèi)墻東壁北側(cè)的四臂觀音題畫是一鋪圖解類壁畫,,整鋪壁畫由110余幅圖像和140余條題記組成,。這鋪壁畫繪制于元代,其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,,圖像內(nèi)容繁多,,涵蓋了人物、器物,、動植物以及場景和佛教象征圖等,;每個圖像配有一側(cè)題記。壁畫中圖像與題記被劃分成若干部分,分布在三角形,、半圓形、圓圈形成的幾何圖形之中,。

研究西藏以及喜馬拉雅周邊佛教繪畫藝術(shù)過程中,,人們通常將佛教繪畫藝術(shù)作品劃分成具象類(Figurative)、敘事類(narrative)和圖解類(diagrammatic)三種類型,。具象類繪畫是指描繪具體人物形象的繪畫,,敘事類繪畫是指主要描繪具體故事以及場景繪畫,圖解類繪畫是指用多種圖形和圖像來表現(xiàn)抽象,、復(fù)雜和深奧的佛教教義,。

本文通過識讀壁畫中每個圖像內(nèi)容和題記,解讀每部分圖像與題記表達的主題內(nèi)容,,分析各部分的主題與相互之間內(nèi)在結(jié)構(gòu)邏輯,,進而分析圖像所蘊含的含義以及圖像背后13世紀西藏觀音信仰與的社會文化。

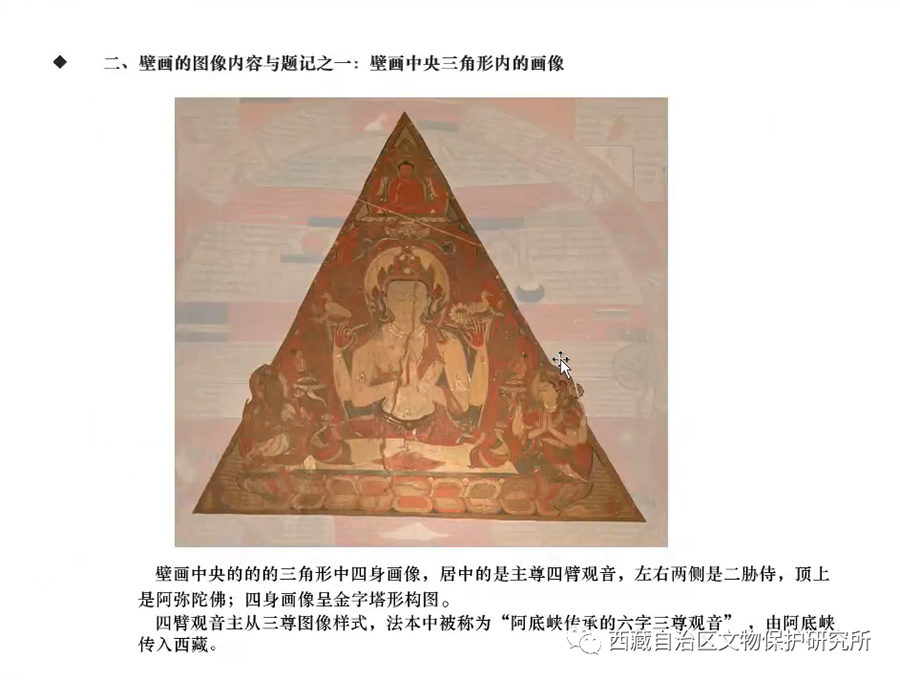

23.青藏高原幾件早期造像碑的初步探討

楊清凡 四川大學(xué)中國藏學(xué)研究所 副教授

西藏阿里普蘭縣觀音碑的發(fā)現(xiàn)與研究,,提醒學(xué)界對西藏早期佛教遺存中佛教造像碑這一類型的關(guān)注,。本報告對普蘭觀音碑及其他一些可歸入造像碑類型的較早期遺存(大概均屬于約9-11世紀),包括現(xiàn)保存于山南扎囊現(xiàn)的藏仲村造像碑,、印度喜馬偕爾邦的郭爾村造像碑(“益西沃碑”),,以及拉達克的幾件造像碑等,從石碑形制,、圖像,、銘文進行了初步的分析,認為此類方柱狀(柱體又可細分為正方體柱狀,、較扁平的長方體柱狀)造像碑應(yīng)是受到中原漢地的影響,,并于吐蕃中晚期從西藏中部傳播到藏西,其造像人的身份和社會地位都比較高,。而林周縣杰拉康所存的般若佛像等幾件石刻造像從形制,、造像風(fēng)格等方面都具有印度帕拉時期背屏式石造像(或造像碑)的典型特征。青藏高原的早期佛教造像碑體現(xiàn)了唐代中原及印度等多元文化在西藏的傳播和影響,,對此后青藏高原佛教石刻的研究也有參考意義,。

24.四川德格縣寺廟與摩崖造像調(diào)查

李 凱 四川省文物考古研究院 館 員

德格縣位于甘孜州西北部,處金沙江,、雅礱江上游,,境內(nèi)以雀兒山為至高點,分隔為東,、西兩部分,,明、清兩代當(dāng)?shù)刈畲笳瘟α肯群鬄榱质[土司,、德格土司,。2022年,,在甘孜州文廣旅局、德格縣文廣旅局協(xié)作下,,四川省文物考古研究院與故宮博物院,、四川大學(xué)中國藏學(xué)研究所組隊工作,調(diào)查了德格縣境內(nèi)約30座寺廟,,涉及薩迦,、寧瑪、噶舉,、格魯,、苯教等多教派,發(fā)現(xiàn)近20座寺廟保存有古代壁畫,,其中汪堆寺,、俄支寺壁畫應(yīng)為明代繪制。壁畫風(fēng)格多樣,,可見出自曼塘,、新噶瑪噶智等畫派作品。另在雅礱江岸邊發(fā)現(xiàn)早期(吐蕃時期)的志巴村摩崖造像1處,。通過調(diào)查,,基本掌握了德格縣寺廟與摩崖造像遺跡情況,為接下來進一步理清林蔥土司,、德格土司相關(guān)歷史面貌,,認識多民族交往交流交融的歷史事實奠定了基礎(chǔ)。

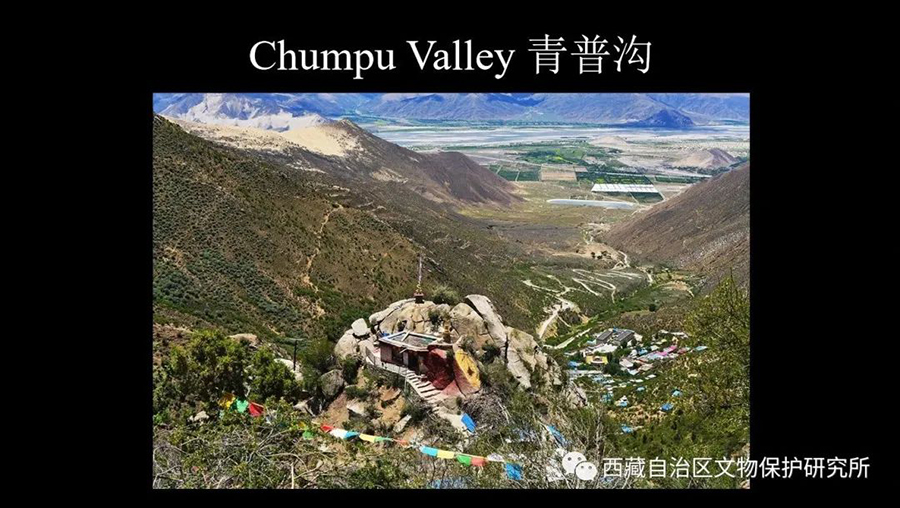

25.桑葉青普摩崖石刻研究

夏吾卡先 西藏大學(xué) 教授

筆者在實地調(diào)查的基礎(chǔ)上,,對桑耶青普發(fā)現(xiàn)的摩崖石刻的題材,、形態(tài)組合、技法及藝術(shù)風(fēng)格等進行了研究后,,認為其與拉薩河流域協(xié)村杰丁噶摩崖石刻造像群和林周杰拉康造像群的時代較為接近,,時段應(yīng)為公元11世紀。該石刻群的造刻與自高原東北部接受佛教正統(tǒng)戒律后返回西藏中部傳播佛教的衛(wèi)藏六人之魯梅·慈成西繞和直·益西云丹兩位及其后裔有關(guān),。

26.夏魯寺元代壁畫圖像中的中原內(nèi)地名物考

楊鴻姣 中國藏學(xué)研究中心西藏文化博物館 副研究員

夏魯寺壁畫被譽為西藏藝術(shù)史上的里程碑之作,,因其保存較為完整且年代相對確鑿的元代壁畫遺存,成為元代西藏藝術(shù)的重要基準品,。其保留下來的大量圖像更是成為探索西藏多邊文化交流的珍貴資料,,此次報告以夏魯寺元代壁畫中原內(nèi)地藝術(shù)元素為切入點,通過與中原內(nèi)地實物,、圖像形制與結(jié)構(gòu)比對,,結(jié)合畫面情景與文本內(nèi)容,揭示漢藏物質(zhì)文化交流背后更為深層次的圖像寓意與漢藏文化觀念的交融與碰撞,及其對后世漢藏藝術(shù)的影響,。

27.從《班禪·釋迦卻丹傳記》窺探勉拉頓珠歷史

吉如·巴桑羅布 西藏博物館 研究員

從《班禪·釋迦卻丹傳記》窺探勉拉頓珠勉拉頓珠是十五世紀西藏最杰出的繪畫大師之一,。他所開創(chuàng)的勉唐畫派,是十五世紀以來,,西藏流傳最廣泛,,影響最深遠的一種繪畫藝術(shù)。雖然勉拉頓珠的生平事跡及其藝術(shù)流派等方面的研究成果較為豐富,,但諸多未知領(lǐng)域,尚需進一步探討,、研究,。

報告通過對《班禪·釋迦卻丹傳記》的解讀、梳理,,簡要探討勉拉頓珠的藝術(shù)創(chuàng)作歷史以及他與班禪·釋迦卻丹之間的關(guān)系等一些相關(guān)問題,。

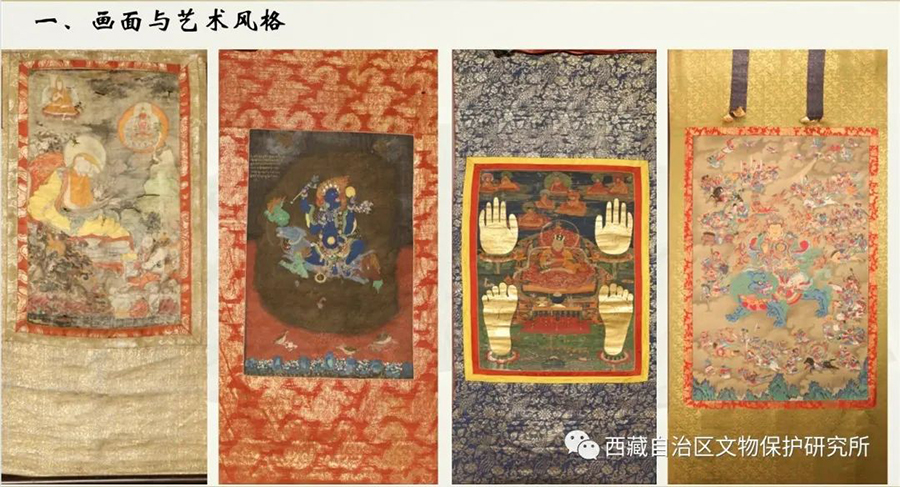

28.畫面、風(fēng)格與敘事方式—從幾幅布達拉宮館藏唐卡說起

多吉平措 布達拉宮管理處 副研究員

從布達拉宮館藏唐卡中有未被學(xué)界關(guān)注的幾幅藏品為引,,以唐卡的畫面內(nèi)容及其藝術(shù)特征和背后所隱含的文化信息為基礎(chǔ),,通過藝術(shù)考古的調(diào)查方式,試圖闡述唐卡的藝術(shù)價值和學(xué)術(shù)意義,、畫面風(fēng)格的歸屬問題以及其背后所隱射的文化內(nèi)涵對于特定文化的研究所起到的輔助作用等問題,。

29.西藏傳統(tǒng)古物學(xué)中早期佛教造像風(fēng)格的分類與品鑒

班旦次仁 布達拉宮管理處 文博館員

根據(jù)目前所掌握的史料,公元12世紀左右,,薩迦地方政權(quán)時期出現(xiàn)了一批精通不同門類文化的大學(xué)者,,撰寫了大量的世俗經(jīng)典,同時也奠定了西藏古物學(xué)的雛形,。14—16世紀左右,,繼續(xù)構(gòu)建和完善了西藏古物學(xué)的理論體系。隨著多元文化的融合,,西藏古物學(xué)的分析對象逐漸擴大到佛像,、瓷器、樂器,、兵器,、絲綢、紙張,、珠寶,、馬鞍等“外來之物”。在過去幾十年里,,國內(nèi)外學(xué)者從不同角度對這些文本進行了研究,,但直至今日,對相關(guān)文本的挖掘仍不夠深入,研究成果零散,,尚不足以體現(xiàn)該傳承的重要性,,諸多相關(guān)問題有待發(fā)之覆。本次報告通過3部布達拉宮館藏古籍文獻,,以佛教造像作為考察個案,,分析西藏傳統(tǒng)文化中對南亞、中亞以及漢地和西藏不同時期佛像的認識,。從“地方性知識”的角度,,對不同時期和不同材質(zhì)、地域,、風(fēng)格的佛像進行了分類和描述,,希冀對構(gòu)建西藏本土的“古物學(xué)”或“文物學(xué)”“藝術(shù)考古學(xué)”等有所意義。

30.彌勒與文殊對坐圖像及三塔組合圖式意蘊考

那尕才讓 西藏大學(xué) 博 士

藏傳佛教 “彌勒與文殊對坐”圖像體現(xiàn)了佛教中觀,、唯識雙軌體系的首次融合,,自11世紀從喜馬拉雅北麓傳播到河西走廊。本文基于圖像遺存考證,,旨在嘗試分析該圖像樣式獨成體系的生成脈絡(luò)中所昭示的歷史涵蘊和宗教意涵,,考辨了“彌勒與文殊對坐”的直接文本來源,指出該圖像傳統(tǒng)與藏傳“噶當(dāng)塔”樣式傳承的關(guān)聯(lián),,進而例證了我國多民族交融背景下藏傳佛教東漸融匯之軌跡,。

31.佛教與皇權(quán)的融合——清宮藏圣容漆泥子佛掛屏龕初探

張雅靜 故宮博物院 研究館員

清宮舊藏中有一類特殊的文物,檔案稱之為“漆泥子佛掛屏龕”,。掛屏龕中的諸尊使用擦擦模制而成,,嵌入木制方格并配以玻璃龕門,尊像以外覆蓋絹且施以彩繪,。漆泥子佛掛屏龕中,,有一類以乾隆皇帝為主尊,是了解清代宮廷佛教藝術(shù)與思想的重要資料,,至今尚未公布詳細信息,。本研究對故宮現(xiàn)存95尊與107尊兩種圣容漆泥子佛掛屏龕進行了內(nèi)容辨識和解讀,并對其制作與含義等問題進行了初步探討和分析,。

32.從元朝政教互動相關(guān)史事看十六羅漢信仰在漢藏佛教中的興起

魏 文 中國藏學(xué)研究中心宗教研究所 副研究員

元明之際,,西藏涌現(xiàn)出大量“十六羅漢+達摩多羅尊者”與釋迦牟尼組合,或與藥師七佛組合的繪畫作品,。這些圖像史料充分說明十六羅漢信仰在元明之際的西藏勃然興起,,成為漢藏佛教交流史中一個十分獨特的文化現(xiàn)象。而本文的主旨,,則是通過歷史材料的解讀和分析,,對十六羅漢信仰在漢藏佛教實踐層面的性質(zhì)和功能進行了討論,。由此希望對這種現(xiàn)象的成因中某些與政治有關(guān)的因素做出一些嘗試性的闡釋。首先,,從藏文傳記資料入手,,筆者發(fā)現(xiàn)納塘寺第十任座主澤烏·扎巴尊珠(Ze'u grags pa brtson 'grus,1253-1316)曾在至元三十年(1293)左右受邀前往大都,,為極晚年的忽必烈延壽祈福而廣行藥師七佛和十六羅漢禱祝儀式,。其中,十六羅漢禱祝儀式所依據(jù)的法本,,即后世紛繁復(fù)雜的十六羅漢供修儀軌的源頭之一——欽·南喀扎(mChims nam mkha' grags,,澤烏的上師之一)所造的三篇羅漢修儀文,其中不少敘述有助于我們理解羅漢信仰受到涉藏地區(qū)廣泛推崇的原因,。其次,,筆者進一步從五世達賴喇嘛所造《拉薩幻化祖拉康志明鏡》(Lha ldan sprul pa?i gtsug lag khang gi dkar chag shel dkar me long)中找到了一條元朝時期本欽旺曲尊珠(dbang phyug brtson 'grus)奉旨入藏在大昭寺修造羅漢殿的史料。筆者結(jié)合同時代歷史資料對其進行翻譯,、同定和解釋,找出了當(dāng)時所用圖像的漢地來源,,并對這位在薩迦與帕竹政治斗爭中扮演重要角色的本欽在圣地大昭施造羅漢殿的根本目的進行解說,。