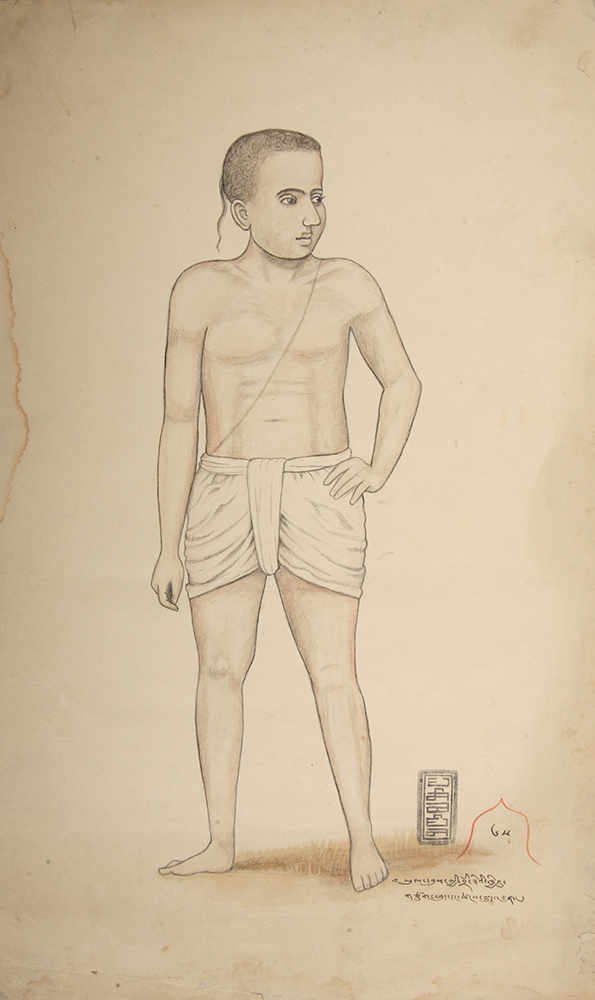

《婆羅門小兒的發(fā)辮和梵繩》

1934-45年

紙

鉛筆淡彩

33×20.5厘米

私人收藏

作品右下方題有藏文編號(hào)和題材題記并加蓋根敦群培的長(zhǎng)方形印章,,其中編號(hào)為“??(65)”,,但背面同時(shí)用鉛筆題有阿拉伯?dāng)?shù)字“13”,。題材題記為“????????????????????????????????????????????????????”,,意為“中部地區(qū)婆羅門小孩的發(fā)辮和梵繩”。據(jù)此可知,,此幅作品表現(xiàn)的是婆羅門兒童及其裝束,。

婆羅門(梵文brāhma?a)是祭司貴族,是印度四個(gè)瓦爾納(varna)等級(jí)中最高階層,,掌握神權(quán),,壟斷文化,擁有占卜禍福和報(bào)道農(nóng)時(shí)季節(jié)的職能,。畫面主要描繪的是一位婆羅門男孩,,但畫家表現(xiàn)的中心正如題記所言,為腦后的發(fā)辮和上身斜披的細(xì)繩,。據(jù)古印度婆羅門經(jīng)典《摩奴法論》(mānava-dharma-sāstra),,婆羅門在八虛歲之后可舉行入教禮(sāvitrī),進(jìn)入梵行期(brahmacharin)修行,,需在肩上佩戴這種梵繩。梵繩為三股合一,,右搓而成,,“婆羅門的(梵繩)應(yīng)該是棉質(zhì)的”;但同時(shí)亦規(guī)定婆羅門“可以剃發(fā),,可以蓄發(fā)辮,,也可以只蓄頂辮”1。畫面中的孩童,,赤裸上身,,僅披梵繩,下身著白色裙褲(dhoti),,右手叉腰站立,,頭蓄短發(fā),為展示其腦后發(fā)辮,頭特側(cè)向一邊,,畫家對(duì)男孩五官,、頭發(fā)以及裙褲褶皺刻畫精細(xì),對(duì)人體的表現(xiàn)也較為準(zhǔn)確,,手足的刻畫上仍有欠缺,。畫面下方仍有根敦群培的一方印章,字體仿照八思巴文,,較為別致,。

1.蔣忠新譯:《摩奴法論》,中國社會(huì)科學(xué)出版社,,2007年,,第20、38頁,。

作者:楊鴻蛟